前回、「生産システムの進化論」をザックリと斬ってみた。

本書では、「技術・生産管理のプロセス分析をドッキングする」といいながら「生産ラインの基本特性」への言及はまったくない。そしてトヨタの開発・生産システムを「事後合理的」だという。が、それを裏付ける理由はどれも“疑わしい”。

なんで、こんなに“まとはずれ”な結論になったのか?

という所感で閉じた。杜撰な論理展開といい加減な結論に驚くばかりである。普通ならスルーするところだが、“東京大学の教授が、なぜ、こんなまとはずれな、、”と思うと、気になってしまう。ムダな時間を使うことになるが、ちょっと、寄り道してその背景を探ってみたくなる。

多少、切り口を換えて読み直してみる。これまでと重複するところがあるが、ご容赦願いたい。

1,分析の枠組み;進化論的発想と技術・生産管理のプロセス分析

藤本隆宏氏は、著書「生産システムの進化論」の中で、トヨタ生産システムの分析にあたって、「進化論的な発想に基づき」、「筆者の専門である技術・生産管理のプロセス分析をドッキングさせる」という分析枠組みを設定した、と述べている。

トヨタの分析に「進化論」という切り口は珍しい。「進化論」とは、そもそも、生物が誕生して以来、長い時間経過のなかで動的に変化・展開してきた過程として既述する試みであろう。頭に浮かぶ言葉といえばダーウインとか、最近ではDNA解析による進化過程の分析とか、、、。ちょっと調べてみると、「進化論」にはさまざまな多くの説があり、また、宗教的な解釈も混じり合い、必ずしもスッキリと定義された理論ではないようである。ここでいう「進化論」とはもちろん、進化論的考え方を生産システムや経済学的事象の分析に応用、援用する、ということであろう。

生産システムを進化論的枠組みで分析したらどうなるのか。なかなかおもしろい切り口であり、どのような分析結果となるのか、興味が湧く。

が、一方、トヨタという一企業の特徴を進化論的枠組みで分析できるのか。世にある一般的な生産システムではなくて、トヨタ一企業のトヨタ生産システムを、しかも100年にも満たない社歴のトヨタを、何万年、何十万年という時間で起きる変化を問題にする「進化論」で分析できるのか。懐疑的な感触も同時に残る。

ただ、救いは、「技術・生産管理のプロセス分析をドッキングさせる」とあることだ。進化論で全体像を捉え、トヨタという個別企業の特徴を「技術・生産管理の切り口でプロセス分析する」という構えであろう。

気にはなるので、本書の分析の結論部分を先回りして覗いてみた。案の定、違和感というか、まとはずれというか、そんな印象はぬぐい切れない。結論に至った分析の道筋、論理展開などを追ってみることにする。

2,機能論的テーマと発生論的テーマ

本書の第1章をみてみる。(3ページ)

第1章 研究目的と分析枠組み

企業進化論と技術・生産管理論の接点1 はじめに

1.1 本書のねらい

本書の目的は、自動車製造企業(とくにトヨタ自動車)の開発・生産システムを事例として取り上げ、このシステムのもつ組織能力と競争優位性、およびそうした組織能力の発生・進化のダイナミックな過程について検討を加えることである。

すなわち、本書で解答をと試みる基本的な問いは大きく二つある。第一は「いわゆるトヨタ的な開発・生産システムはどのような意味で競争合理性を持っていたといえるか」、という機能論的なテーマ、第二は「このシステムはそもそもどのようにして構築されてきたのか」という発生論的なテーマである。

「筆者の専門である技術・生産管理のプロセス分析をドッキングさせる」が機能論的テーマ、「進化論的な発想に基づき」が発生論的テーマだ、ということであろう。

2.1 機能論的テーマは情報システム・アプローチ

機能論的テーマについては、(3ページ)

・・・いわゆるトヨタ的な開発・生産システムのもつ独自の組織能力がなんであるか、またそうした能力(開発・生産活動のパターン)と競争力ファクター(市場で評価されるパラメータ)がどのようなメカニズムで結びついているかを説明することに他ならない。

このテーマに対して本書がとったアプローチを次のように説明している。(4ページ)

そこで本書では、製造企業の開発・生産活動の全体およびその細部を組織的な知識創造・情報伝達のプロセスとして記述するという、一種の「情報システム・アプローチ」を提供し、これによって、いわゆるトヨタ的な開発・生産システムがどのような組織ルーチンをもち、それがどのような経路で製品の競争力に結び付いているのかを統一的に分析することを試みる。

つまり、機能論的テーマには「情報システム・アプローチ」をとる、とのことである。

2.2 発生論的テーマは事後的合理性を認識

では、「発生論的テーマ」に対してはどのような考え方で臨むのか。次のような説明である。(4ページ)

本書の第二のねらいは、前述のように規定された、少なくとも事後的に競争合理的なシステムが、そもそもいかにして形成されたのか、発生と進化のプロセスを分析するダイナミックな枠組みを提示することである。その際、事後的な競争合理性が必ずしも事前合理的な意思決定を前提にしない、という認識から出発する。

ここでいう「事後的に競争合理的なシステム」とはどういうことなのか、イマイチ、ピンとこないが、「事後」、「事前」と傍点をふって(ここでは太字で)強調しているところをみると、著者の思い入れも強いのであろう。

3,情報システム・アプローチ

3.1 設計情報転写論

情報システム・アプローチを簡単にいえば、つぎのようである。

「開発・生産・購買の流れ」を「情報・媒体・転写の流れ」で置き換える。

著者にメールで聞いてみた。

「生産とは、設計情報の転写であるというアイディアは、三菱総研で産業調査をやっていた1980年代前半の思いつきで、現在もこれがものづくり経営学の中心概念となっています。」

とのこと。

藤本氏の著書、講演、講義、記事等、設計情報の転写という概念は頻繁にみられ、氏の代名詞的なフレーズになっている。第2章(23ページ~)にある説明箇所を抜き出してみる。

~~~~~

- 製造企業の生産・開発におけるルーチン的能力を情報創造・情報伝達のシステムとして再解釈する。

- オペレーション管理におけるパフォーマンス概念(生産性、品質、生産期間など)をこうした情報システムの特性として読み替える。

- 企業活動からモノの側面を捨象し、「情報」ないし「知識」という観点から企業の生産・開発システムの諸活動を一貫的に捉えなおす。

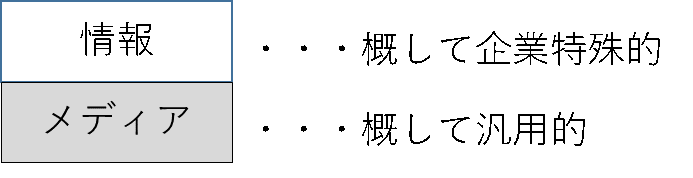

- 生産と製品開発のための経営資源は、情報資産とみなし、情報資産は顧客にとっての価値を担った情報が媒体(メディア)の上に乗ったものである。

情報資産

活動

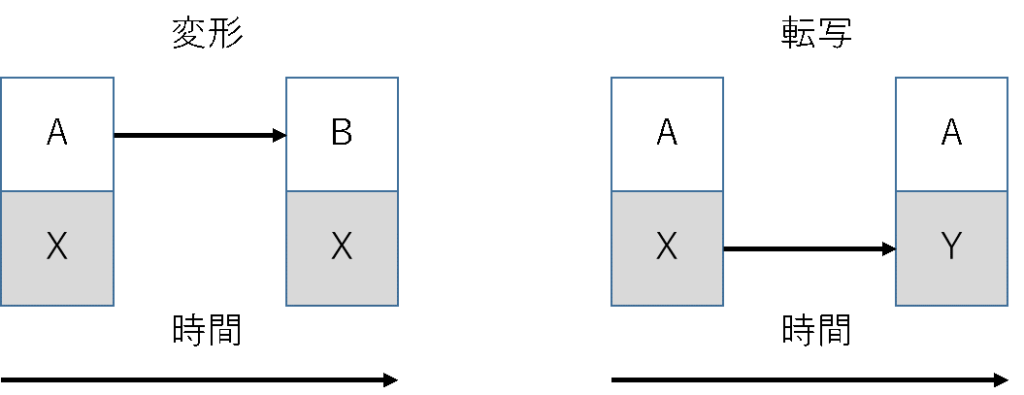

「活動」とは、情報資産(生産資源間)の情報のやり取りで、「変形」と「転写」がある。

- 「変形」;同一メディア上で情報内容が異なるものになる。

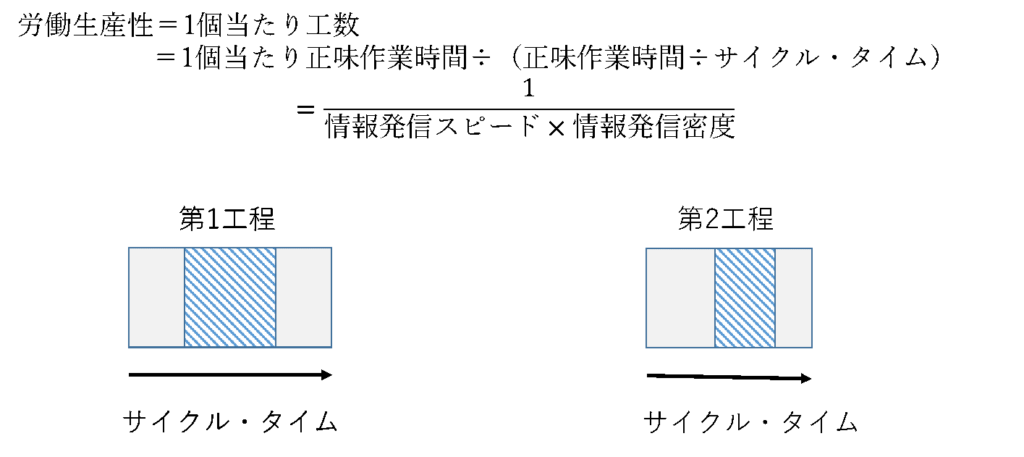

- 「転写」;同一内容の情報が異なるメディアに乗り移る。生産性の尺度として、

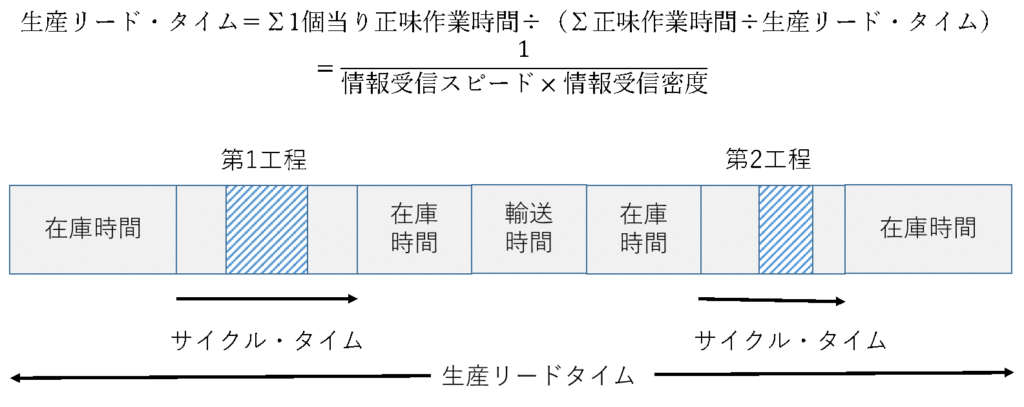

①転写スピード;製品1個当たりの延べ正味時間

②転写密度;実労働時間に占める正味時間の比率がある。

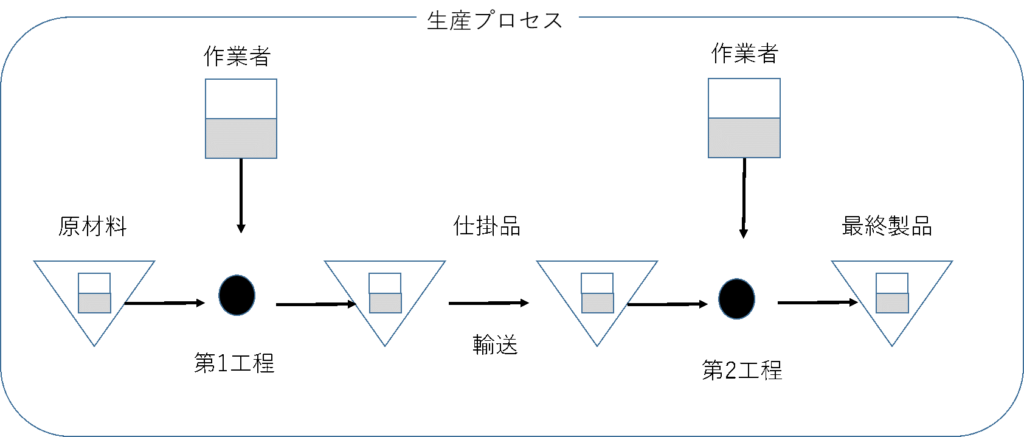

生産プロセス

1⃣個別生産要素

①製品1個当たりの延べ正味時間(転写スピード)

②実労働時間に占める正味時間の比率(転写密度)

2⃣生産リードタイム;投入から完成までの経過時間

素材・仕掛品が生産工程から製品設計情報を吸収する際の、受信側の効率

①価値情報を受信している期間(正味時間)

②受信していない時間

~~~~~

3.2 数式は文系的な表現だ

見慣れぬ数式がある。

理解ができない。どこを探しても関連情報は見つからない。著者に聞いてみた。何度かメール交換の後、

「文系的な表現であり、数式がそのまま使えるという話ではない」

との返事。生産ラインの特性、特に、生産リードタイムの構成要素やそれらがどのようなメカニズムで関わり合っているのか、文系的な数式で説明できるのか。技術・生産管理が専門だと自認する東大教授の解説に驚きを禁じ得ない。

「トヨタ生産方式をトコトン理解する辞典」山田日登志著にこんなことが書いてある。(69ページ)

| 生産のリードタイム= | 加工時間+ | 停滞時間 |

| トヨタ = | 1 : | 300 |

| 一般の会社 = | 1 : | 5000 |

トヨタ生産方式の最大の特徴は加工時間(処理時間)に対する停滞時間の比が、一般の会社に比べ、非常に小さいことである。停滞時間の内訳をみれば、その大部分が被処理物(ワーク)の待ち時間であることはよく知られている。

つまり、ジャスト・イン・タイムで代表されるトヨタ生産システムの特徴を最も的確に象徴するのが生産リードタイムである。著者は、生産リードタイムの説明に使った数式は「文系的な表現で、そのまま使える式ではない」と吐露する。本書では、生産リードタイムに関連した分析をどのように行ったのか、再確認してみる必要がありそうだ。

ここでいえることは、著者は生産ラインの最も基本的で且つ重要な生産リードタイムに関する基本特性について、理解していないし、そのような特性があることも認識していないのではないか、ということだ。

4,事後的合理性を認識する

4.1 事後的合理性のルーツ

本書には、「発生論的テーマは事後的合理性の認識から出発する」との説明がある。事後的合理性とはいったいどういうことなのか。「まえがき」にこんなことが書いてある。(1ページ)

・・・経営組織論の土屋守章教授の下で経営学を勉強しながら、長野県と千葉県で水利慣行の調査を行った。フィールドワークの面白さを知ったのはこの時であるが、同時にこの実態調査では、「江戸時代から自生的に進化してきた利水システムの方が戦後に計画的に建設された事前合理的な水利システムよりも、長期的にみて水の配分という機能において優っているところがある」という事実に興味を持った。本書で繰返し強調される「創発過程」あるいは「意図せざる効果」といった概念は、この調査を通じて実感されたものの延長線上にあるといえなくもない。

はじめは気にもならなかったことだが、「事後的に競争合理的なシステム」だと言い切る背後には、学生時代に長野県と千葉県で行った水利慣行の調査を通じて実感されたことが影響しているようだ。この辺りを補強するような説明が東京大学のWebsiteにある。

帰国後は企業の内部について学びたいと考え、経済学部で経営学を教えていた土屋守章教授のゼミに入り、組織論、戦略論、アーキテクチャ論(レゴ理論)などを勉強した。その流れで、製造企業の現場である工場の細かい実態調査をしたいと思ったが、学生の身分ではなかなか企業から許可が下りない。そこで、「工場と違って屋外空間にあるため自由に出入りできる農業の現場に行こうと考え、八ヶ岳山麓や千葉県印旛沼近辺の集落や圃場、灌漑施設(農業用水路、分水設備、ポンプ場など)に通って、集落間での農業用水の配分の実態などに関する聞き取り調査や現場観察を行いました」。

八ヶ岳山麓は江戸時代からの広域用水路で、集落間の水争いは激しいが、結果的には200年以上、非公式のルールやルーチンで水がうまく配分されてきた。一方、印旛沼では国の助成でポンプ場と地下埋設水路が完成。水争いは消えたが、共同体によるメンテナンスも行われず、目詰まり等すぐに機能劣化を起こしていた。このように水争いが持つ水配分機能を現場から学ぶこととなった。

藤本は調査を元に卒業論文「灌漑システムに関する組織論的考察」をまとめる。「現場で学んだ、意図せざる結果を伴う創発的な進化過程、つまり、必ずしも事前合理性を前提にしない事後的合理性という進化論的な発想は、私の調査研究者としてのベース」となり、その後の生産現場や産業の創発過程を捉える生産システム進化論、そして進化経済学に繋がった。

印旛沼では「事前合理的な対策を採った」が機能劣化でうまくいかなかった。八ヶ岳山麓では「事前合理的な対策を採らなかったため、集落間の激しい水争いが起きた。にもかかわらず、結果的に200年以上、非公式のルールやルーチンで水がうまく配分されてきた」ことを「必ずしも事前合理性を前提にしない事後的合理性」である、と捉えている。

「生産システムの進化論」は、卒業論文「灌漑システムに関する組織論的考察」にさかのぼり、そこで経験した「事後的合理性という進化論的な発想」がベースとなっていることがわかる。

トヨタの開発・生産システムは「事後的に競争合理的なシステム」であるとする根拠は、トヨタ生産システムと八ヶ岳山麓の事例とは、進化論的にみれば、類似で共通性があると著者はみているようだ。卒業論文が「事後的」をどれほど論理的で普遍的に説明しているのか、ここに記載以上の情報はないので何とも言えないが、著者本人が今日まで一貫して持ち続けている進化論的発想の源であり、今尚、進化論的発想への思い入れは強いのであろう。

トヨタの開発・生産システムの分析でも、この進化論的信念を貫いたと思われる。

トヨタに関する調査も資料も、巷で漂う関連情報も十分に入手した。それらの情報を、江戸時代に起きた八ヶ岳山麓での事例を分析したロジックに習い整理した。その時、どれだけ“論理的・客観的”にトヨタの進化を既述することができたのか、の疑問は残るが、一定の成果は出た、と本人は満足しているようだ。

4.2 トヨタが事後合理的だとする根拠

本書では、トヨタ九州宮田工場(1992年12月操業開始)に新組立システム(自律完結ライン)が導入された状況を分析し、「トヨタは事後合理的」であると結論づけている。詳細は『「生産システムの進化論」を斬る』を参照。簡単にまとめると、

新組立システムの導入経過は、1988年生産開始したTMM(米国ケンタッキー第一工場)、次に1991年に田原工場第四ライン、そして1992年にトヨタ九州宮田工場である。

TMMに新組立システムが導入された理由は、

- 部品搬送の動線の錯綜を避ける

- 部品搬送の距離をできるだけ短くする

ためであり、この時点では新組立システムの構想は存在しなかった。

田原工場第四ラインの場合は、

- オフライン自動機の導入

であって、新組立システムは、この時点ではまだ明確なコンセプトにはなり切っていなかった。

九州宮田工場に自律完結工程を導入したことについては、(341ページ)

「事後的な総合化」と呼べそうな特徴あるパターンが観測される。すなわち、様々な異なる理由で形成された構成要素が、事後的に新たな目的の下に統合化されたようにみえる。そうしてシステム構成要素の中には、元来は自律完結ラインの一部として意図されたわけではないが、事後的に再解釈されて新しいシステムの一部として機能するに至ったものもあるわけである。

「元来は自律完結ラインの一部として意図されたわけではないが、事後的に再解釈されて新しいシステムの一部として機能するに至ったものもある」

と説明している。

5,「生産システムの進化論」の分析枠組と結論

トヨタとは、

情報システムの構造的複雑さにより他社の模倣を妨げ、組織成員が共有する健全な「心構え」に支えられた事後合理的能力構築能力を創発し続けるシステムである。

とまとめている。

「心構え」とか「事後合理的能力構築能力」とか、イマイチ、ピンとこない結論に戸惑いを感じてしまう。冒頭で示された分析枠組みの“立派さ”からすると、つかみどころがなく、気の抜けた感じがする。こんなくだりがある。(367ページ)

それでは、そうした「心構え」はどこからやってくるのか。おそらくは組織文化の問題であると考えられるが、これに対する確たる答えはまだない。例えば、トヨタ自動車あるいはグループの創始者である豊田佐吉や豊田喜一郎の思想的影響を挙げるのが、組織文化論の一つの定石であるが、本当にこれがきめてなのか、あるいはどのようにしてそうした創業者の精神が社内に保持・伝搬されてきたのか、正確なメカニズムはわかっていない。

著者は、創業者の精神が保持・伝搬されてきたメカニズムがわかっていないのであれば、創始者の思想的影響を挙げる世の定石論はきめてになるのか、と疑問を呈している。

それを補強するように、「事後合理的」というフレーズが本書の冒頭から繰り返され、結論までつづく。卒論で習得し、後生大事にしてきたフレーズを要所要所にちりばめ、進化論を装う。

しかし本書の中には、著者が精力的に調査・研究してきたトヨタの実態を示す記述がそちこちにある。創業者の精神が社内に保持・伝搬されてきたメカニズムを知る手がかりとなりそうな事柄もいくつかある。また参照した大野耐一著「トヨタ生産方式」にはより具体的な関連する事例が多数ある。

それらの情報をつなぎ合わせれば、巷の定石論を補強し、より具体的で普遍的な進化論にまとまったのではないか、と思うのである。それが「事後合理的」とか「心構え」とか曖昧なフレーズで締めくくることになったのは、卒論での経験に固執しすぎたことが影響しているのではないか。それだけではない。他にもうひとつある。

「技術・生産管理のプロセス分析」の枠組みが機能しているのであれば、生産ラインの基本特性からみたトヨタ生産システムの特徴がクッキリと浮かび上がるはずである。簡単にいえば、ジャスト・イン・タイムだ。ジャスト・イン・タイムとは、ザックリといえば、生産リードタイムの大部分を占める「ワークの待ち時間」を限りなく短くすることである。平準化をはじめとするトヨタ用語の多くはそのことと関連している。

ところが、開発・生産システムを設計情報転写論で抽象化する過程で、生産ラインの基本特性を捨象してしまった。現在(2023年8月)も著者はそのことに気が付いていない。本書にある関連した数式について聞いてみれば「文系的な表現」とうそぶく。生産ラインの基本特性についての言及もほとんどない。

問題があるとすれば、設計情報転写論そのものではなく、生産ラインの基本特性を無意識のうちに捨象してしまったことにある。「技術・生産管理のプロセス分析」の中では最も重要な特性である。もしもそれを捨象することがなかったなら、「トヨタの事後合理性説」の不合理に気づくはずだ。

本書の分析には大きな欠陥が二つある。

ひとつは、生産ラインの基本特性について無知であること。

二つめは、卒論で習得した事後合理性を無理やりトヨタにもこじつけたこと。

結果は、ご覧の通り、お粗末の一語に尽きる。